5 книг на июнь: литературные советы для запорожцев от Максима Щербины

Если вы не знаете, что бы почитать, то эта колонка вам может быть полезной. В каждом выпуске автор подбирает 5 книг разных жанров, так что, как минимум, одна из них должна прийтись по душе любому книголюбу. Итак, какие же пять книг предлагает запорожский журналист и книголюб Максим Щербина прочитать в июне...

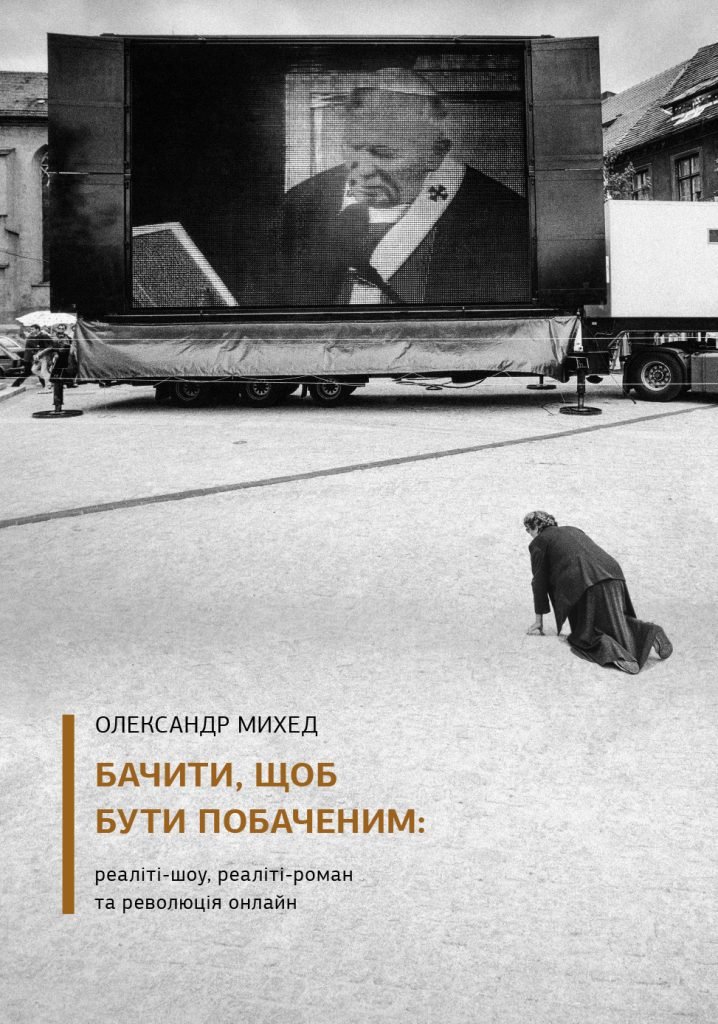

Олександр Михед «Бачити щоб бути побаченим»

Олександр Михед «Бачити щоб бути побаченим»

Український нон-фікшн, що у трьох частинах вивчає виникнення, еволюцію та імплементацію у парадигми сучасного світу феномену «реаліті». Причому не тільки у звичному контексті телевізійного шоу, але й у літературі та інтернеті. Від «Прихованої камери» та «Американської родини», через «Великого брата» до «Холостяка» і безкінечних битв екстрасенсів. Від реаліті-романів до стрім-трансляцій з Майдану. Від першої половини двадцятого століття до сьогодення. Автор навіть намагається трішечки зазирнути у завтра, та спрогнозувати яких саме форм набуде «реаліті» у найближчому майбутньому.

Закономірне питання, що постає в голові пересічного хіпстера чи користувача Фейсбуку: навіщо мені читати про якісь там реаліті-шоу, якщо я вже …надцять років не дивлюсь «зомбоящик»? А що таке реаліті-роман взагалі погано розумію.

Справа в тому, що книга Михеда виходить далеко за межі дослідження феномену «реаліті» на ТБ, в літературі або в інтернеті. Проблема, котру з різних боків підсвічує автор, набагато глибша і стосується сучасного світу загалом. Книга Михеда – про імітацію життя замість життя, про маски, що щільно приростають до обличчя та змінюють свого власника, про світ, де зовні успішні люди божеволіють через невідповідності власних почуттів тим образам, які вони створюють та продають назовні.

Реальність, каже Михед, це не те що відбулося насправді, а те що нам показали. Наше життя – це не те, що ви відчуваємо, а те як ми це демонструємо. Тож кожен з нас – головний герой і режисер власного реаліті-шоу декораціями якого є світ, де нікому не важлива правда, а потрібні лише емоції.

Джонатан Франзен «Поправки»

Джонатан Франзен «Поправки»

«Поправки» - opus magnum американца Джоната Франзена, принесший ему в относительно юные для писателя 42 года статус живого американского классика и мировую известность.

Семейная сага, повествующая о жизни нескольких поколений семьи Ламбертов, берет свое начало в середине 20 века и заканчивается двухтысячными. Глава семьи – вышедший на пенсию железнодорожный инженер Альфред, упорно борется с подступающей болезнью Паркинсона. Его жена Инид – прожившая несчастную, полную самообольщений и нереализованных фантазий жизнь, мечтает об идеальном семейном Рождестве, как искуплении нагроможденных на протяжении жизни ошибок. Чип – младший из сыновей, умный неудачник, который теряет престижную преподавательскую работу, тонет в долгах и упорно мечтает разбогатеть. Старший сын Гари, в противовес своему брату, богат и счастливо женат, но вся его жизнь – борьба двух желаний: оправдать надежды отца и матери и при этом быть максимально непохожим на них. Дениз – единственная дочь Ламбертов и единственная, кто вызывает в романе хоть какую-то симпатию, тоже несчастна, поскольку никак не может устроить свою личную жизнь. Не в последнюю очередь благодаря своей семье.

Да, в «Поправках» практически нет положительных героев, а количество персонажей, вызывающих откровенную неприязнь превышает среднестатистическую концентрацию оных в любой другой книге. Герои надломлены собственными принципами, жизненными обстоятельствами, ближайшими родственниками, обществом. При этом во вне каждый из членов семейства Ламберт упорно растягивает широкую американскую улыбку и жаждет выглядеть счастливым в глазах окружающих.

Но, несмотря на всю эту энциклопедию лжи и патологий, скрытую за фасадом ухоженного американского дома, персонажам «Поправок» сопереживаешь от первой до последней страницы. Такого эффекта Франзен добивается за счет подробного и точного объяснения психологических факторов и жизненных ситуаций, сформировавших героев. Героев и читателя, невольно примеряющего на себя жизненные коллизии персонажей.

Чингиз Айтматов «Пегий пес бегущий краем моря»

Чингиз Айтматов «Пегий пес бегущий краем моря»

Еще в школе, зацепившись за кочевавший по учебникам литературы хрестоматийный айтматовский отрывок о манкуртах из «Буранного полустанка», прочел, наверное, с десяток книг киргизского писателя. И я даже знаю, что именно меня так сильно притягивало в книгах Айтматова – умело создаваемое ощущение безнадежности и безысходности. Чувство, когда с первых страниц понимаешь, что ничего хорошего героев не ждет, что они если не обречены, то явно двигаются навстречу катастрофе. И при этом живут, любят, надеются. Об этом и «Джамиля», и «Прощай, Гюльсары», и «Плаха», и «Буранный полустанок».

Но ничего не зацепило так сильно, так не впилось в память, не разместилось где-то в самом центре читательской памяти, как притча о первой морской охоте маленького Кириска.

В центре истории – обряд из жизни маленького народа нивхи, живущего на берегу Охотского моря: первая большая морская вылазка мальчика, готовящегося стать охотником. Вместе с отцом, дядей и старейшиной племени, Кириск отправляется к далеким островам, чтобы убить свою первую нерпу. Но зайдя далеко в море, лодка с четырьмя людьми попадает в сильный шторм, в результате которого охотники теряют все запасы провианта и пресной воды. А вслед за штормом приходит всепоглощающий туман.

«Бегий пес…» - невероятно сильная книга, обнажающая перед читателем подспудную механику мироздания, языком притчи говорящая о ключевых архетипах, лежащих в основе жизни человека и человечества – о жизни и смерти и тех правилах поведения, которые создает эта извечная дихотомия. А бессилию человека перед силами природы противопоставлены те безграничные возможности, которые дает человеку возможность мыслить и фантазировать.

Давид Гроссман «С кем бы побегать»

Давид Гроссман «С кем бы побегать»

На этот во многих смыслах певучий и очень атмосферный шедевр современного израильского прозаика я случайно наткнулся в литературных рекомендациях для подростков 16-17 лет. И никогда бы не прочел бы если я бы:

а) следующей книгой в этом списке не шли мои любимые «Цветы для Элджернона» Дэниэла Киза;

б) составителем рекомендаций не была Олеся Скопинская – автор одного из моих любимых телеграм-каналов «Книжный лис» (https://telegram.me/booksfox);

в) книга не была бы какое-то время запрещена в России, как содержащая порнографические материалы – «Уральский комитет родителей» подсуетился.

В общем, все сошлось.

О рассказанной Гроссманом истории говорить достаточно сложно, ибо вследствие легкой детективности сюжета любые подробности станут спойлером. Поэтому ограничусь лишь той диспозицией, с которой читатель познакомится на первом десятке страниц.

Асафу – 16 лет, и на школьных каникулах он подрабатывает в мэрии, выполняя мелкие поручения чиновников. Одним из таких поручений становится поиск хозяев потерявшейся собаки – клерк должен вернуть пса и вручить его рассеянным владельцам квитанцию с солидным штрафом. Однажды выйди из мэрии с собакой на поводке, Асаф уже никогда не вернется не только в здание муниципалитета, но и к своей прежней жизни. И так произойдет потому, что за месяц до этих событий, Тамар, талантливая девушка, всегда мечтавшая стать оперной певицей, обреет голову наголо и уйдет из дома, чтобы петь на площадях. И вся эта круговерть произойдет на улицах жаркого, солнечного Иерусалима, выписанного подробно, колоритно, любовно.

В Израиле книга стала бестселлером. Пережила десяток переизданий и была переведена на целую пачку языков. И плевать, что она проходит по классу подростковой литературы. Пусть ее герои и подростки, но на фоне стерильных молодежных бестселлеров а-ля «Голодные игры в сумеречном лабиринте», «С кем бы побегать» выделяется своей жесткостью, правдивостью и отнюдь не детской проблематикой. Это обязательное чтение для тех, кто хочет воскресить пару десятков ярких моментов из своей юности и понять (вспомнить), что творится в голове у подростка.

Николай Никулин «Воспоминания о войне»

Николай Никулин «Воспоминания о войне»

Третий год подряд перечитываю эту книгу в канун 8-9 мая, пытаясь как-то развеять ту пропагандистскую сажу, которой советская историография упорно притрушивала события Второй Мировой Войны.

Николай Никулин - питерский искусствовед, профессор, всемирно-известный специалист по живописи Северного Возрождения, член научного совета Эрмитажа. И при этом человек, который прошел всю войну.

Его мемуары, написанные в 70-е, а опубликованные только на заре 2000-х - это хроники широкоформатного ада, в которых на 1 случай бравой удали приходится 99 бессмысленных смертей. Вши, голод, жестокость, гниющее мясо и никаких тебе сыплющих лозунгами красноармейцев на завалинках. Как говорил сам Никулин друзьям - эту книгу он просто сблевал, пытаясь посредством письма избыть из себя хотя бы часть пережитого в войну ужаса.

И при этом книга полна глубочайшего, невероятного сочувствия и сопереживания судьбе простого солдата, маленького человека, оказавшегося «между жерновами исторической мельницы, между двумя геноцидами». Поскольку Никулин сам таким солдатом и был.

«Те, кто в тылу, останутся живы, если их не переведут вперед, когда иссякнут ряды наступающих. Они останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организаций ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют! Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто действительно воевал! Они представят войну, о которой сами мало что знают, в романтическом ореоле. Как все было хорошо, как прекрасно! Какие мы герои! И то, что война — ужас, смерть, голод, подлость, подлость и подлость, отойдет на второй план. Настоящие же фронтовики, которых осталось полтора человека, да и те чокнутые, порченые, будут молчать в тряпочку».

Читайте также: